| 栗谷本 征二 |

岐阜県は木の国、川の国である。伊勢湾に注ぐ、木曽川、揖斐川、長良川、

飛騨川、日本海に流れ込む神通川、庄川と大きな河川が県内を走り、それに繋がる

支流を含めると、網の目のように清らかな水が流れている。各地域には地元信仰の

山々を有し、正に山紫水明、緑豊かな県である。

岐阜県は木の国、川の国である。伊勢湾に注ぐ、木曽川、揖斐川、長良川、

飛騨川、日本海に流れ込む神通川、庄川と大きな河川が県内を走り、それに繋がる

支流を含めると、網の目のように清らかな水が流れている。各地域には地元信仰の

山々を有し、正に山紫水明、緑豊かな県である。

当地(中津川市)は、木曽川を本流とした支流が数多く、古くは伊勢湾が内湾

として中津川周辺まで存在し、固有種のミカワシオガマ、ミカワバイケイソウ、

ハナノキ、ヒトツバタゴ、シデコブシ等、周伊勢湾岸要素植物群の自生を始め、

植物豊かな町でその数2000種と言われている。当然その河川周辺や岩場、湿地、

草地にギボウシの自生が数多く見られ、犬も歩けばギボウシに当たる・・・・?

と言われるほど豊かである。中でもオオバが数多く見られ、葉形の変異もあり、

中には鈴虫剣を有する個体も発見されている。イワギボウシは、河川沿いから

山中の岩場や樹木に半着生いているものまで見られ、ヒメイワに酷似した小型

タイプ、裏白タイプ、粉吹タイプ、枝咲き、子宝咲きも発見されている。局地的に

花茎の下垂するウナズキギボウシと見まごうタイプも確認されている。また、湿地

にはタチ、ミズ、コバと点在しており、その花色は夏の風物詩の如く色鮮やかである。

それらの交雑と思われる判別の難しい個体も多く、変異個体散策には恰好の地である。

1991年当時、誰も見向きもしない、見学者など一人もいない展覧会「ギボウシ花物展」

今では懐かしい思い出であるが、一向に注目も話題にも上がらなかった時代からすれば、

ギボウシにとっては今、真に喜ばしい時代になってきた。ギボウシが注目を浴びてきたのは

斑入り植物に人気が集まったのも一因しているが、やはり諸先輩方々の築かれてきたギボウシ

への思いが、一気に発信された感がある。

当地のギボウシ展も伊藤氏の加入によってお互いを刺激し合い、相乗効果が2倍にも3倍にも

加速され、斑入り植物で全国へ新個体を発信している光岡氏をはじめ周りのブレーンにも広がる

こととなった。本特集リードを飾る「羅紗王・重光」もその1つである。とは言え、自然界の物、

採集にはルールだけは守りたい。

しかし、新タイプ、新タイプと、マニアックな事ばかり追い求めるのは一考である。2001年

から、私たちは本県の花の文化発信地「花フェスタ記念公園」内において行政とのタイアップに

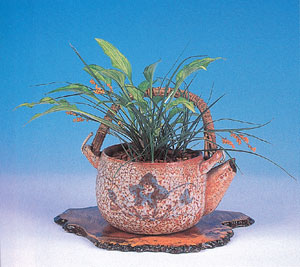

より「ギボウシ展」を開催している。今年のテーマは「底辺の拡大」で、実生、株物、大鉢作り、

他の植物との寄せ植え・・・等。ここでの来館者の多くはギボウシの種類の多さに驚嘆し、特に

好評だったのが、小型中型種のギボウシを素材とした寄せ植え展示だった。この地方の家庭の家庭の

庭にも、1株や2株のギボウシは植わっているが、意外と小型中型種が知られていないのと、日陰

の植物の認識が強く、ギボウシの正しい理解がなされていない気がする。その意味でも重要な

展示会である。

ギボウシの魅力の1つに実生がある。しかし、オリジナル個体作出に偏り過ぎると、日本はパテント

や登録制度が確立されていないだけに、将来混乱を招くリスクが非常に大きく危惧される。斑入り

種のタネを播けば、少なからず斑入り実生苗は誰でも手軽に作出できてしまう現状である。この頃

よく耳にする話であるが、赤い点(朱点)のある葉柄(茎)であれば「イワギボウシ」として判別

してしまうような愚行は避けたい。A個体×B個体、不明の物は不明と正しく明記し、楽しむべきであり、

実生苗を○○産とか、異産地表示は避けるべきである。改良品についても、ラベルを外してもその

特徴から明確に判別できる個体であることが最低条件だろう。それがギボウシ愛好家としての必須

条件でもある。

とにもかくにも、注目を浴びるようになってきたギボウシ。中津川のこんな田舎の小さな展示会場

から日本の園芸界に発信できることのすばらしさを感謝しつつ、重要さと大切さの責任をかみしめ、

誇りを持って発信し続けたいと願う。

末筆に畏れ多い事を申し上げましたが、これもギボウシ、植物そのものを愛するが故のことであり、

読者の方々にお許しを乞い筆を置きます。

趣味の山野草2003年9月号掲載

戻る

|